はじめに

「ECSってよく聞くけど、正直よく分からない」

「公式ドキュメントを読んだけど、専門用語が多すぎて挫折した」

こんな不安を感じている方、多いのではないでしょうか?実は、ECSは4つの構成要素の関係を段階的に理解すれば、決して難しくありません。

この記事では、初心者がつまずきやすいクラスター・タスク・サービス・タスク定義の関係性を、図解と具体例でわかりやすく解説します。読み終わる頃には、「ECS、意外と難しくないかも」「使ってみよう」と感じていただけるでしょう。

ECSとは

ECS(Elastic Container Service)は、AWSが提供するコンテナ管理サービスで、複数のコンテナをまとめて配置・起動・監視できる仕組みです。コンテナ運用を自動化することで、安定したアプリ稼働を実現します。

どのサーバーでコンテナを動かすかを自分で管理する必要がなく、AWSが自動で最適な場所に配置してくれます。

ECSを理解するために、まずは「コンテナとは何か」から見ていきましょう。

コンテナとは何か

コンテナとは、アプリを動かすために必要な環境をひとまとめにした「小さな箱」のような仕組みです。アプリ本体・ライブラリ・設定ファイルなどがすべて入っており、環境の違いによるトラブルを防ぎながら、同じ状態で動作できます。

たとえば、開発用パソコンで動いていたアプリが、テストサーバーでは動かない。こうした「環境の違いによるエラー」を避けられるのがコンテナの強みです。

Dockerなどのツールが、コンテナを作るための代表的な仕組みです。

▼Dockerについては以下の記事で詳しく解説しています。

-

初心者でもサクッとDockerでアプリをデプロイする方法

-

初心者からステップアップ!Docker Compose応用ハンズオン

ECSを利用するメリット

ECSを利用する最大のメリットは、コンテナ運用の自動化と効率化です。手動管理の手間がなくなり、安定した稼働とコスト削減を同時に実現できます。

もしECSを使わず、自分でサーバーを管理してコンテナを動かそうとすると、以下のような課題に直面します。

| 項目 | ECSを使わない場合 | ECSを使う場合 |

|---|---|---|

| 配置管理 | どのサーバーでコンテナを動かすかを手動で設定 | AWSが自動で最適な場所に配置 |

| スケーリング | 負荷が増えたら手動でサーバーを追加 | トラフィックに応じて自動でスケール |

| 監視・障害対応 | ダウン時の検知や再起動を手動で実施 | ECSが自動で監視・再起動 |

| リソース利用 | サーバーごとに余剰リソースが発生しやすい | コンテナ単位で最適化され無駄が少ない |

| コスト | 管理の手間・運用コストが増大 | 自動化によりコスト削減・運用負担軽減 |

表のように、ECSを使えばこれらの作業をAWSが自動で行ってくれます。

さらに、Fargateという仕組みを利用すれば、サーバー自体の管理も不要になります。運用の手間を減らしつつ、開発スピードを高められます。

なぜオーケストレーションが必要なのか

オーケストレーションとは、コンテナの配置・監視・スケール対応を自動で行い、アプリが安定して動くように調整する仕組みです。

前のセクションで紹介した「運用の自動化」を実現しているのが、このオーケストレーションです。

コンテナは便利な仕組みですが、数が増えると管理が大変になります。「どのサーバーで動かすか」「負荷が増えたときにどう対応するか」といった管理項目も増えていきます。

大規模な環境では手作業での管理が追いつかず、アプリの安定稼働が難しくなるでしょう。そこで役に立つのがオーケストレーションです。オーケストレーションは、コンテナの配置先を自動で決め、負荷に応じてスケールし、障害時には自動で復旧するといった作業を担います。

ECSは、このオーケストレーション機能を備えたサービスです。

ECSの4つの構成要素

ECSは、クラスター・サービス・タスク定義・タスクの4つの要素が連携してコンテナを動かす仕組みです。それぞれが異なる役割を持ちながら、リレーのようにバトンを渡してアプリを実行します。

「クラスター、サービス、タスク、タスク定義...用語が多くて混乱する」

ECSを学ぶうえで、多くの人がここで躓きます。でも安心してください。この4つの要素は、それぞれの役割と関係性を理解すれば、すっきり整理できます。

| 要素 | 役割の概要 |

|---|---|

| クラスター(Cluster) | ECS全体をまとめる枠組み。タスクやサービスの動作グループ |

| サービス(Service) | タスクを常に稼働させる管理者。タスク数の維持と自動再起動を担当 |

| タスク定義(Task Definition) | コンテナの設計図。アプリの種類や設定を定義 |

| タスク(Task) | 設計図をもとに起動するコンテナの集まり。アプリ本体が動作 |

この4つの要素は、それぞれ単独では機能しません。たとえるなら、タスク定義が設計図、タスクが建物、サービスが管理者、クラスターが街の区画のような関係です。

それでは、各要素を詳しく見ていきましょう。

クラスター

クラスターは、コンテナを実行するための基盤となるグループです。ECS全体の「土台」として、複数のサービスやタスクが動作する場所を提供します。

クラスターの中には、複数のサービスが存在し、それぞれのサービスが独立してタスク(コンテナ群)を実行します。図のように、1つのクラスターの中で複数のサービスが動き、各サービスが担当するタスクを保持しています。

どのVPCに配置するか、どのリソースを使うかといった環境設定もクラスターで決まります。クラスターはECSのすべての動作を支える「コンテナ運用のフィールド」といえるでしょう。

サービス

サービスは、クラスター内でタスクを常に稼働させるための管理単位です。指定した数のタスクを維持し、障害が起きた場合には自動で再起動します。

図のように、1つのサービスは複数のタスクを管理しており、EC2またはFargateを利用してそれらを実行します。どちらを使うかは起動タイプとして設定でき、運用目的に合わせて選択可能です。

サービスがあることで、アプリが停止することなく安定して動作し続けます。仮に障害が発生しても、ECSが自動で新しいタスクを立ち上げるため、手動での復旧作業は不要になります。

このように、サービスはクラスターの中でタスクを「維持・管理する仕組み」として機能します。

タスク定義

タスク定義は、コンテナをどう動かすかを決める設計図です。どのDockerイメージを使うか、CPUやメモリをどれだけ割り当てるか、ネットワーク設定をどうするかなどをここで定義します。

開発でいう「設計書」に近い存在で、タスク定義を変更することで、アプリのバージョンアップや設定変更を行うことも可能です。タスク定義は「ECSがどのようにコンテナを動かすか」を決める重要な設計情報といえます。

実際の設定項目の一部は以下のとおりです。

| 設定要素 | 内容 |

|---|---|

| ファミリー名 | タスク定義の名前 |

| コンテナ名 | 起動するコンテナ名 |

| イメージURI | 使用するコンテナイメージの場所 |

| ポート番号 | アプリが使用するポート番号 |

| 環境変数 | アプリの動作を制御する設定値 |

| ボリューム | データを保存する領域 |

| 実行ロール | AWSサービスへのアクセス権限 |

| ネットワークモード | コンテナのネットワーク接続方法 |

タスク

タスクは、実際に動いているコンテナの集合体です。タスク定義という設計図をもとに作られ、サービスによって管理されます。

1つのタスクの中には、複数のコンテナを含めることができます。たとえば、Webアプリのコンテナとデータベースのコンテナを同じタスク内で動かすことも可能です。

タスクが障害などで停止した場合、サービスで設定した必要なタスク数をもとに、ECSが自動的に新しいタスクを起動します。これにより、サービス内の希望するタスク数を常に維持できます。

タスクは「設計図から生まれた実際のアプリ」であり、ECSの中で最も重要な実行単位といえるでしょう。タスク定義・タスク・サービスの3つの関係を理解することが、ECS全体を理解する鍵になります。

Fargateとは?サーバー管理を不要にする仕組み

Fargateは、ECSでサーバー管理を不要にする仕組みです。

ECSでコンテナを実行する際、サーバーの管理方法として2つの選択肢があります。自分でEC2インスタンスを管理する方法と、Fargateを使う方法です。

Fargateを利用すれば、サーバーの準備やメンテナンスといった運用作業から解放され、コンテナの実行だけに集中できます。

それでは、Fargateについて詳しく見ていきましょう。

Fargateとは

Fargateは、AWSが提供するサーバーレスのコンテナ実行環境です。サーバーの準備や管理が一切不要で、コンテナの設定だけでアプリを動かせます。

ECSでFargateを選択すると、サーバーの起動・停止・メンテナンス・スケーリングといった運用作業をAWSが自動で行ってくれます。開発者はコンテナの設定だけに集中でき、インフラ管理の負担を大幅に減らせます。

たとえば、急にアクセスが増えた場合でも、Fargateが自動でリソースを調整し、安定した稼働を維持します。

FargateとECS on EC2の選択

ECSを使う際、FargateとECS on EC2のどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。それぞれに適した場面があります。

Fargateが適している場合:

- サーバー管理の手間を減らしたい

- 開発スピードを重視したい

- アクセス数の変動が大きい

ECS on EC2が適している場合:

- コストを細かく最適化したい

- 特定のサーバー設定が必要

- 既存のEC2環境を活用したい

どちらを選ぶかは、運用方針やコスト、開発体制によって変わります。より詳しい比較については、以下の記事をご覧ください。

▼FargateとECS on EC2の詳しい比較はこちらの記事で解説しています。

どっちを選ぶ?AWS ECS on EC2とFargateの違い

https://envader.plus/article/441

ECSを実際に使ってみよう

ここまで、ECSの基本的な仕組みと構成要素について解説してきました。概念を学んだら、次は手を動かして体験してみましょう。

以下の記事では、Terraformを使った実践的なハンズオンや、CI/CDパイプラインを使った自動デプロイの方法を紹介しています。

初めてECSを触る方から、実務で活用したい方まで、段階的に学べる内容です。

次のステップ:ECS実践編

初めてECSを使う方におすすめ:

▼Terraformを使ったECS Fargateの実践ハンズオン

【Terraformハンズオン】ECS Fargateでアプリケーションデプロイを実践してみよう

https://envader.plus/article/431

この記事では、Terraformを使ってECS環境を構築し、実際にアプリケーションをデプロイする手順を解説しています。インフラをコードで管理する方法も学べます。

CI/CDで自動化したい方におすすめ:

▼CI/CDパイプラインでECSへの自動デプロイを実現

CI/CDパイプラインでECSを使用したアプリケーションのデプロイ

https://envader.plus/article/377

CodePipelineやCodeBuildを使って、ECSへの自動デプロイ環境を構築する方法を紹介しています。開発フローの自動化に興味がある方におすすめです。

AWS資格対策も兼ねて学びたい方におすすめ:

▼DOP試験対策にも役立つECSデプロイメント解説

ECSで実現するコンテナデプロイメント AWS DOP試験対策にも

https://envader.plus/article/357

AWS DevOps Engineer Professional(DOP)試験の対策としても活用できる内容です。試験範囲をカバーしながら、実践的なデプロイ手法を学べます。

まとめ

この記事では、AWS ECSの基本的な仕組みと、クラスター・サービス・タスク定義・タスクという4つの構成要素について解説しました。

ECSは一見複雑に見えますが、この記事で解説した4つの構成要素の関係性を理解すれば、コンテナ運用を効率化する強力なツールとして活用できます。

次は、実際に手を動かしてECSを体験してみましょう。概念の理解だけでなく、実践を通じて学ぶことで、ECSの便利さを実感できるはずです。

あなたのコンテナ運用が、ECSによってより効率的になることを願っています。

参考資料

以下のリンクは、この記事で解説した手順や概念に関連する参考資料です。より詳しく学びたい方は、ぜひご覧ください。

-

Amazon Elastic Container Service

-

AWS - ECS ⼊⾨

https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/202108_AWS_Black_Belt_Containers201-ECS.pdf

-

AWS Fargate

【番外編】USBも知らなかった私が独学でプログラミングを勉強してGAFAに入社するまでの話

プログラミング塾に半年通えば、一人前になれると思っているあなた。それ、勘違いですよ。「なぜ間違いなの?」「正しい勉強法とは何なの?」ITを学び始める全ての人に知って欲しい。そう思って書きました。是非読んでみてください。

「フリーランスエンジニア」

近年やっと世間に浸透した言葉だ。ひと昔まえ、終身雇用は当たり前で、大企業に就職することは一種のステータスだった。しかし、そんな時代も終わり「優秀な人材は転職する」ことが当たり前の時代となる。フリーランスエンジニアに高価値が付く現在、ネットを見ると「未経験でも年収400万以上」などと書いてある。これに釣られて、多くの人がフリーランスになろうとITの世界に入ってきている。私もその中の1人だ。数年前、USBも知らない状態からITの世界に没入し、そこから約2年間、毎日勉学を行なった。他人の何十倍も努力した。そして、企業研修やIT塾で数多くの受講生の指導経験も得た。そこで私は、伸びるエンジニアとそうでないエンジニアをたくさん見てきた。そして、稼げるエンジニア、稼げないエンジニアを見てきた。

「成功する人とそうでない人の違いは何か?」

私が出した答えは、「量産型エンジニアか否か」である。今のエンジニア市場には、量産型エンジニアが溢れている!!ここでの量産型エンジニアの定義は以下の通りである。

比較的簡単に学習可能なWebフレームワーク(WordPress, Rails)やPython等の知識はあるが、ITの基本概念を理解していないため、単調な作業しかこなすことができないエンジニアのこと。

多くの人がフリーランスエンジニアを目指す時代に中途半端な知識や技術力でこの世界に飛び込むと返って過酷な労働条件で働くことになる。そこで、エンジニアを目指すあなたがどう学習していくべきかを私の経験を交えて書こうと思った。続きはこちらから、、、、

エンベーダー編集部

エンベーダーは、ITスクールRareTECHのインフラ学習教材として誕生しました。 「遊びながらインフラエンジニアへ」をコンセプトに、インフラへの学習ハードルを下げるツールとして運営されています。

関連記事

2025.11.27

どっちを選ぶ?AWS ECS on EC2とFargateの違い

ECSには、インフラを自分で管理するEC2モードと、サーバーレスで運用できるFargateモードがあります。どちらを選べば良いか迷うことも多いため、この記事ではECS on EC2とFargateの違いについて詳しく解説し、それぞれのメリットとデメリットを比較します。

- AWS

2024.10.28

AWS CloudFormationでインフラをコード化する!初心者向けテンプレート作成ガイド

CloudFormationを利用するメリットには、インフラのスケーラビリティを向上させること、プロジェクトの展開速度を上げること、そしてリソースの再利用を容易にすることが含まれます。結果として、運用の効率化が図れます。

- AWS

- AWS

2024.02.29

AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA)取得するメリット

今回は、「AWS Certified Data Engineer - Associate」について解説します。今後、AWSクラウドに関する深い知識を

- AWS

- 資格

2026.02.18

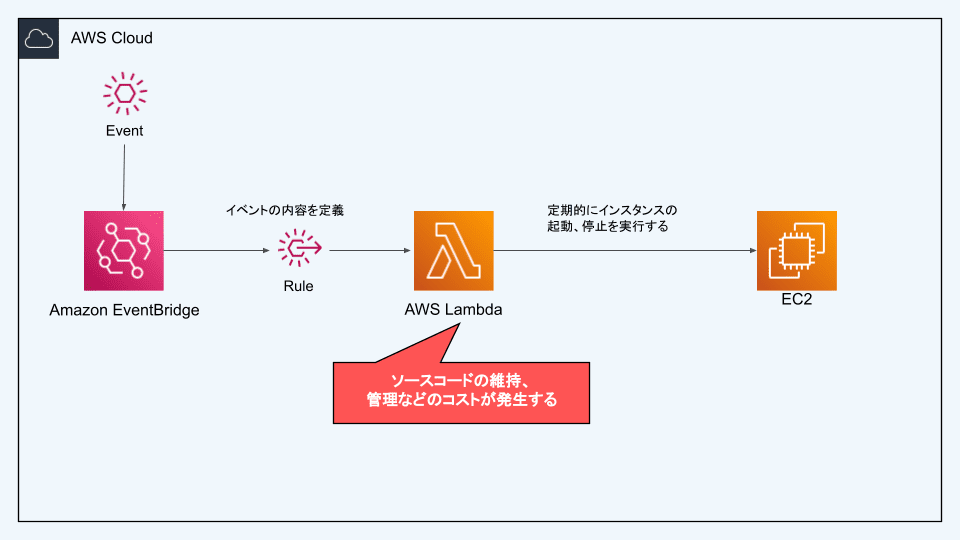

EventBridge Schedulerとは?料金とEC2操作の使い方を解説

Amazon EventBridge Schedulerの料金やメリット、EventBridgeとの違いを解説。EC2インスタンスの起動・停止スケジュールの作成手順もハンズオン形式で紹介します。

- AWS