はじめに

データベースの学習を進めていると、「Redis(レディス/リディス)」という言葉を目にすることがあるのではないでしょうか。

特にAWSやクラウドサービスの学習をしている際、Amazon ElastiCacheの説明で「Redis」が登場したり、システム構成図に「Redisサーバー」と書かれていたりして、「これって何だろう?」と感じた方も多いと思います。

Redisは「NoSQL(ノーエスキューエル)」と呼ばれる種類のデータベースで、とても高速にデータを処理できるという特長を持ちます。

本記事では、そのRedisについて、RDB(リレーショナルデータベース)との違いを交えながら、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

Redisとは

Redisとは、高速にデータを処理できるインメモリ型のNoSQLデータベースであり、主にキャッシュやセッション管理など、リアルタイム性が求められる処理に使われます。

Redisには、次のような特徴があります。

- オープンソースで無料利用できるデータベース管理システム

- 高速処理を実現するインメモリ型構造

- キーと値(Key-Value)によるデータ管理方式

- SQL構文を使わずデータを管理するNoSQLデータベース

- キャッシュやセッション管理、ランキング処理などリアルタイム処理に強み

たとえば、Webアプリで「ログイン情報を一時的に保存する」「アクセス数を即座にカウントする」といったケースでは、Redisの高速処理が役立ちます。

ちなみに、「Redis」という名前は「Remote Dictionary Server」の略です。データを辞書(Dictionary)のように扱えることから、この名前がつけられました。

このように、RedisはRDBとは異なり、スピードと柔軟性を重視したデータ管理に特化しているのが大きな特徴です。では、なぜRedisはここまで高速に処理できるのか。次に、その理由となるインメモリデータベースの仕組みを見てみましょう。

インメモリデータベースとは

インメモリデータベースとは、データをメモリ上に保存して高速に処理するデータベースです。

一般的なデータベース(RDB)のようにハードディスク(ストレージ)へ書き込むのではなく、コンピュータのメインメモリ上で直接データを扱うため、データの読み書きが圧倒的に速く行えます。Redisが「高速なデータベース」と言われるのは、このインメモリ方式を採用しているためです。

ただし、メモリは容量が小さく、電源が切れるとデータが消えてしまう「揮発性」を持ちます。 そのため、スナップショット保存やログ書き込みによる永続化、複数サーバーに情報を複製するレプリケーションなどによって、データを安全に保つ仕組みが用意されています。

この考え方は、CPUがよく使うデータをキャッシュメモリに一時的に保存する仕組みと似ています。どちらも「高速な処理のために、データをより近くに置く」という発想です。

ただし、CPUキャッシュはプロセッサ内部で使われるごく小さな一時データ用の領域です。一方、インメモリデータベースはアプリケーション全体のデータをメモリ上で管理する仕組みであり、より大きな役割とスケールを持っています。

では次に、Redisが属するもう一つの分類である 「NoSQL」 についても見ていきましょう。

NoSQLとは

NoSQL(Not Only SQL)とは、RDB(リレーショナルデータベース)以外の形式でデータを管理するデータベースです。

RDBのように表(テーブル)構造やカラムの形式をあらかじめ決める必要がなく、データごとに異なる項目を持たせたり、階層的・JSON形式のまま保存したりできる柔軟さがあります。

このため、大量のデータや、形が決まっていない非定型データを高速に処理できます。NoSQLにはいくつかの種類があり、用途に応じて使い分けられます。

キーバリュー型(Key-Value型)

一意のキーに対して値(バリュー)を保存する、もっともシンプルなデータ構造です。値の検索や更新が高速に行えるため、キャッシュやセッション情報の管理などに適しています。Redisもこのキーバリュー型を採用しています。

カラム指向型(Column型)

データを行ではなく列(カラム)ごとに保存する方式です。特定のカラムのみを集中的に読み込む処理が高速に行えるため、分析処理や集計処理を行うデータウェアハウスなどでよく利用されます。

ドキュメント指向型(Document型)

JSONやXMLのようなドキュメント形式でデータを保存する方式です。階層構造をそのまま保持でき、ユーザー情報や設定データなど、複雑な構造を持つデータを柔軟に扱える点が特徴です。1つのキーに対して1つのドキュメントを保存する形で管理されます。

NoSQLの特徴

NoSQLは、サーバーを追加することで処理能力を横に広げやすい(スケールアウトしやすい)構造を持ち、データを高速に扱えることが大きな特徴です。

この仕組みにより、Redisのようなインメモリ型データベースでは、データの高速アクセスやキャッシュ処理が可能になっています。

▼NoSQLデータベースについては以下の記事で詳しく解説しています。

NoSQLとは? 成り立ちと概要を解説

https://envader.plus/article/207

次に、Redisとの比較によく挙げられるRDB(リレーショナルデータベース)について確認してみましょう。

RDBとは

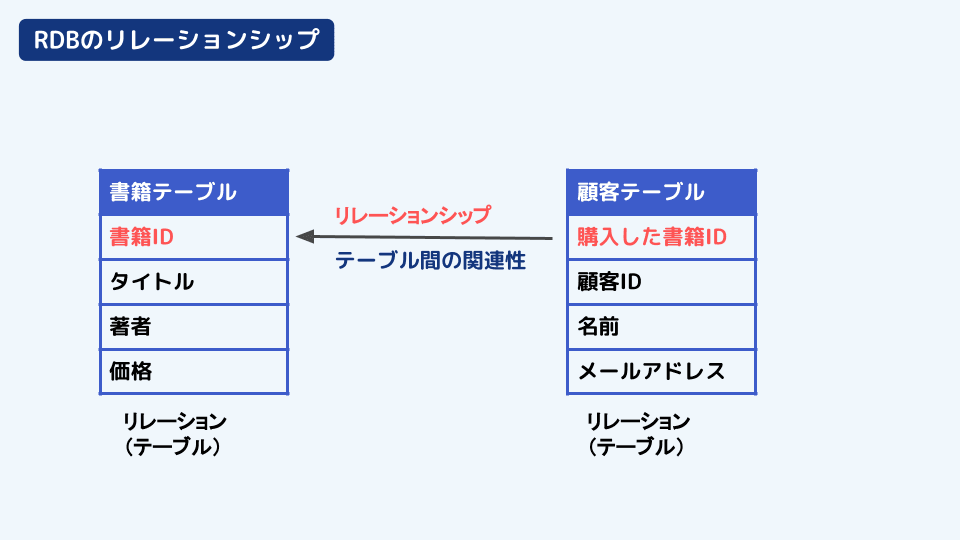

RDB(Relational DataBase:リレーショナルデータベース)とは、データを表(テーブル)形式で管理するデータベースです。行と列で構成されたテーブルを組み合わせ、関連するデータを扱うことができます。代表的な例として、MySQL・PostgreSQL・Oracleなどがあります。

RDBの特徴

RDBは以下のような場面で強みを発揮します。

- SQLによる高度な検索や結合処理が可能

- ACID特性によるデータの正確さと安全性を保証

- 顧客情報・売上管理など、整った構造のデータ管理に適した仕組み

▼RDBについては以下の記事で詳しく解説しています。

エンジニア初学者向け RDBの概念と歴史の理解

https://envader.plus/article/206

RDBの課題とRedisが使われる理由

RDBには多くの利点がありますが、次のような課題も存在します。

- 大量アクセスやリアルタイム処理で発生する性能低下

- データの一貫性維持による分散処理の難しさ

そのため、「高速にデータへアクセスしたい」「一時的なデータを素早く扱いたい」といった場面では、RDBだけでは対応が難しくなることがあります。

こうしたケースでは、Redisのようなインメモリ型・NoSQLデータベースが力を発揮します。次の章では、RDBとの違いを踏まえながら、Redisの仕組みをさらに詳しく見ていきましょう。

Redisの仕組みと機能

Redisはインメモリ型で高速に動作する一方で、データ消失のリスクや処理の偏りを防ぐための仕組みも備えています。ここでは、Redisの高速性と信頼性を支える代表的な3つの機能を紹介します。

1. データ永続化(Persistence)

Redisはメモリ上にデータを保持するため、そのままでは電源が切れるとデータが失われてしまいます。そこで登場するのが「永続化」の仕組みです。Redisでは主にRDB方式とAOF方式の2つが用意されています。

-

RDB(スナップショット方式)

一定間隔でメモリ上のデータ全体をディスクに保存する方式です。バックアップファイルが軽量で復元も速いというメリットがあります。

ただし、保存タイミングの直前に更新されたデータは反映されないため、最新状態を完全に保持できない場合があります。

-

AOF(Append Only File 方式)

すべての書き込み操作をログとして順番に記録する方式です。ファイルを再生することでデータを復元できるため、データ消失のリスクを最小限に抑えられます。

その一方で、ログが増えるほどファイルサイズが大きくなりやすく、書き込み負荷によってパフォーマンスが低下することもあります。

Redisでは、速度を優先するならRDB、データの確実性を重視するならAOF といったように、目的に応じて選択・併用できる柔軟性が用意されています。

2. レプリケーション

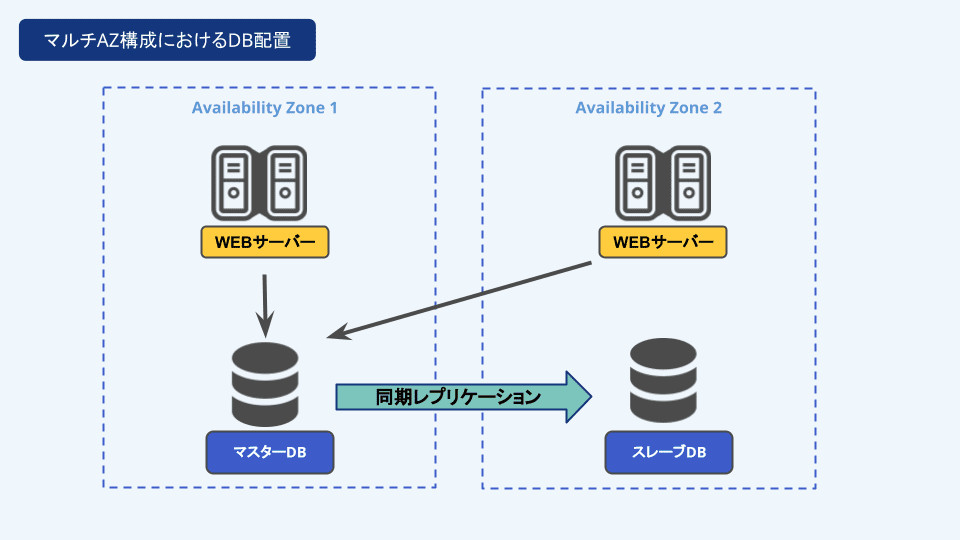

Redisはマスター・スレーブ構成を使うことで、データの複製・負荷分散を行えます。

- マスター:書き込みと読み込みを担当

- スレーブ:マスターのデータを複製して保持(読み取り専用)

この2つの仕組みによって、読み込み負荷を複数サーバーに分散でき、マスター障害時もスレーブを昇格させて運用を継続できるようになります。

3. クラスター構成

クラスター構成とは、複数のRedisサーバーをまとめて1つの大きなデータベースとして扱う仕組みです。

Redis単体ではメモリ容量に限界があります。より大規模なデータを扱うために、このクラスター構成が用意されています。

- 複数のRedisサーバーにデータを分散して保存(シャーディング)

- データの保管場所は「スロット」と呼ばれる単位で自動的に割り当て

- 1台の障害で全体が止まらない仕組み

Redisはこれらの仕組みによって、高速性と信頼性の両立を実現しています。最後に、実際の活用シーンとしてRedisがどのように利用されているのかを見ていきましょう。

Redisが選ばれる主な用途

Redisは、「速さ」と「リアルタイム性」が求められる次のような場面で特に力を発揮します。

- キャッシュサーバー:よく使うデータの一時保存

- セッション管理:ログイン情報や一時データの保持

- ランキング処理:スコアやカウントのリアルタイム集計

- キュー・メッセージ処理:非同期処理の一時保管

このようにRedisは、Webアプリ・ゲーム・分析基盤などで、高速処理の中核を担う存在として利用されています。

まとめ

この記事では、Redisの基本的な仕組みから、RDB・NoSQLとの違い、高速性を支える内部機能までを解説しました。最後に、重要なポイントを整理して振り返ってみましょう。

-

Redisとは

Redisは、キーバリュー型のNoSQLであり、データをメモリ上で管理するインメモリデータベースです。RDBのような高い整合性や複雑なクエリ処理には向きませんが、その代わりに圧倒的な高速性を発揮します。

-

Redisの速さを支える技術

Redisには高速性だけでなく信頼性を保つための仕組みが備わっています。

データ永続化(RDB・AOF)、マスター・スレーブによるレプリケーション、複数ノードに分散するクラスタ構成を備え、データ消失のリスクや処理の偏りを防いでます。

Redisは「速さ」を武器にしながらも、信頼性や拡張性を保つ工夫が随所に取り入れられたデータベースです。RDBと使い分けることで、より効率的でスケーラブルなシステムを設計できるようになります。

Webアプリやゲーム開発、キャッシュ処理、リアルタイム分析など、現代の高速システムには欠かせない技術の一つです。Redisの仕組みを理解しておくことは、実践的な開発スキルやシステム設計の幅を広げる大きな武器になります。

この記事が、Redisを理解するきっかけや学習の助けになっていれば幸いです。

参考資料

以下のリンクは、この記事で解説した手順や概念に関連する参考資料です。より詳しく学びたい方は、ぜひご覧ください。

-

Wikipedia - Redis

-

Wikipedia - NoSQL

-

Wikipedia - 関係データベース

【番外編】USBも知らなかった私が独学でプログラミングを勉強してGAFAに入社するまでの話

プログラミング塾に半年通えば、一人前になれると思っているあなた。それ、勘違いですよ。「なぜ間違いなの?」「正しい勉強法とは何なの?」ITを学び始める全ての人に知って欲しい。そう思って書きました。是非読んでみてください。

「フリーランスエンジニア」

近年やっと世間に浸透した言葉だ。ひと昔まえ、終身雇用は当たり前で、大企業に就職することは一種のステータスだった。しかし、そんな時代も終わり「優秀な人材は転職する」ことが当たり前の時代となる。フリーランスエンジニアに高価値が付く現在、ネットを見ると「未経験でも年収400万以上」などと書いてある。これに釣られて、多くの人がフリーランスになろうとITの世界に入ってきている。私もその中の1人だ。数年前、USBも知らない状態からITの世界に没入し、そこから約2年間、毎日勉学を行なった。他人の何十倍も努力した。そして、企業研修やIT塾で数多くの受講生の指導経験も得た。そこで私は、伸びるエンジニアとそうでないエンジニアをたくさん見てきた。そして、稼げるエンジニア、稼げないエンジニアを見てきた。

「成功する人とそうでない人の違いは何か?」

私が出した答えは、「量産型エンジニアか否か」である。今のエンジニア市場には、量産型エンジニアが溢れている!!ここでの量産型エンジニアの定義は以下の通りである。

比較的簡単に学習可能なWebフレームワーク(WordPress, Rails)やPython等の知識はあるが、ITの基本概念を理解していないため、単調な作業しかこなすことができないエンジニアのこと。

多くの人がフリーランスエンジニアを目指す時代に中途半端な知識や技術力でこの世界に飛び込むと返って過酷な労働条件で働くことになる。そこで、エンジニアを目指すあなたがどう学習していくべきかを私の経験を交えて書こうと思った。続きはこちらから、、、、

エンベーダー編集部

エンベーダーは、ITスクールRareTECHのインフラ学習教材として誕生しました。 「遊びながらインフラエンジニアへ」をコンセプトに、インフラへの学習ハードルを下げるツールとして運営されています。

関連記事

2023.06.25

DBスキル証明のための認定資格ORACLE MASTER Bronze

日本国内のリレーショナル・データベース管理ソフトウェア市場において、1993年以来トップシェアを守り続けているOracle。それに関する資格なので、様々な場面で活用できます。

- データベース

2025.12.10

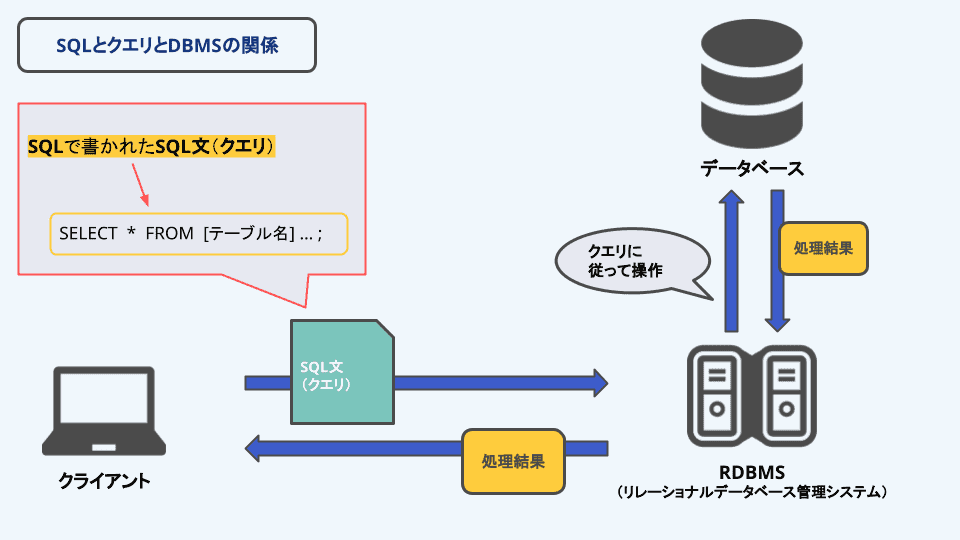

クエリとSQLの違いとは?簡単なSQL文の書き方についても解説!

クエリとSQLの違いを図解で簡単に理解。5つの基本SQL文の書き方をコード例つきで解説。書き方から実行の3ステップで、初心者でもすぐにDB操作に自信が持てる!

- データベース

2023.08.27

エンジニア初学者向け RDBの概念と歴史の理解

本記事はRDBの基礎やその歴史的背景を簡単に紹介し、この分野の魅力や重要性を伝えることを目的とします。

- データベース

2022.12.29

【AWS】リレーショナルデータベースAmazon RDSの利点

AWS(Amazon Web Services)で使用できるリレーショナルデータベースサービスのことです。

- AWS

- データベース